「スーツ需要の減少」は、実はチャンスだった

「スーツ需要の減少」は、実はチャンスだった

――紳士服業界が見せた「眠れる資産」の再活用戦略

ビジネスの世界では、「成長する市場に投資せよ」という言葉が定石のように語られます。

しかし、実際の現場では、かつての主力事業が緩やかに縮み、次の柱を見つけられない企業が少なくありません。

そんな中、「縮小市場を嘆く」のではなく、「その中に眠る資産を掘り起こす」ことで再成長を遂げた業界があります。

スーツ離れが進む中でも堅調な業績を維持している紳士服業界の事例は、まさにその象徴です。

市場が変わるとき、企業の本当の力が試される。

このコラムでは、紳士服チェーンが実践した構造転換の裏側を通して、

自社の「強みを再定義する」ための視点を探ります。

1.時代の変化がもたらした「スーツ離れ」

2.需要減の裏にある気づき

3.スーツからルームウェアへ──転換の発想

4.PPMで読み解く構造転換

5.自社の「眠れる資産」を見直すとき

1.時代の変化がもたらした「スーツ離れ」

テレワークの普及により、私たちの働き方は劇的に変化しました。

出社前にネクタイを締め、ジャケットのシワを確認する。そんな日常が当たり前ではなくなりつつあります。リモート会議では上半身さえ整っていればよく、スーツを着る必然性は薄れました。

実際、紳士服市場はコロナ禍以降、長期的な縮小傾向にあります。

スーツ離れ、カジュアル化、リモート定着──これらの流れを受けて、多くの業界関係者が「もうかつての市場規模には戻らない」と口を揃えました。

しかし、この「常識の崩壊」をただの危機と見るか、変革の合図と見るかで、企業の命運は大きく分かれます。

市場が変わるときこそ、企業の本質的な競争力が問われるのです。

2.需要減の裏にある気づき

マーケットが縮小するという現象は、単なるマイナスではありません。

むしろ「本当に必要とされている価値」を見極めるチャンスでもあります。

スーツを買う人が減ったとしても、

「身だしなみを整える」

「自分を表現する」

「気持ちを切り替える」

といった人間の根源的なニーズが消えるわけではありません。

つまり、顧客の目的は変わっていないのです。変わったのは手段だけ。

ここに気づいた企業が、新しい市場を掴み始めました。

スーツという「形式」にこだわらず、その背後にある「機能性」「信頼感」「快適さ」という価値を別の形で提供すれば、顧客との関係を再構築できる。

重要なのは、「失われた需要を追う」のではなく、「残された価値を掘り起こす」視点なのです。

3.スーツからルームウェアへ──転換の発想

ある紳士服チェーンは、この変化をいち早くチャンスと捉えました。

彼らが注目したのは、長年にわたりスーツ事業で培ってきた

・高品質素材の調達力と

・顧客に寄り添うカウンセリング力

でした。

スーツの生地は、肌触り・通気性・伸縮性など、実は高い技術が詰まっています。

この素材技術を活かしながら、「オフィスでも家でも快適に過ごせる」高機能ルームウェアの開発に着手したのです。

加えて、店舗での接客経験を通じて蓄積された「顧客の体型データ」や「シーン別の着こなし提案」などのノウハウを商品企画に活用。

部屋でもきちんと見えるという新たなニーズを掴み、リモート時代のビジネスパーソンに支持されました。

結果、かつてスーツを購入していた顧客が再び店舗に戻り、

「スーツではなく、信頼できるブランドから“自分らしい日常着”を買う」という新しい関係が生まれました。

スーツ離れが、実はブランド再生の起点となったのです。

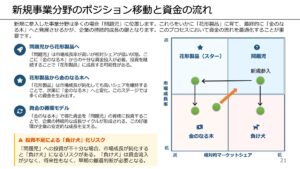

4.PPMで読み解く構造転換

この動きは、経営理論のPPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)で説明できます。

図表 PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)

図表 PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)

PPMは、事業や商品への投資計画を考えるフレームワークで、

「市場成長率」と「自社の相対的シェア」という2つの軸で事業を整理し、

「花形」「金のなる木」「問題児」「負け犬」の4タイプに分類します。

スーツ事業は、成熟した市場で安定収益を生む「金のなる木」。

ここで得た資金を、新規の「花形・問題児」──つまり成長の余地がある高機能ルームウェア事業に再配分したのです。

この発想は、「撤退」ではなく「再投資」です。

既存の強みを活かしつつ、市場構造の変化に合わせてポートフォリオを組み替える。

それは、単なる多角化ではなく、収益構造の再設計といえます。

経営資源は限られています。

だからこそ、「どの事業で稼ぎ、どの事業に育成投資するか」を見極めることが、

企業の持続的成長を決定づけるのです。

図表 新規事業分野のポジション、移動と資金の流れ

図表 新規事業分野のポジション、移動と資金の流れ

5.自社の「眠れる資産」を見直すとき

この事例が教えてくれるのは、縮小市場にとどまり続けるよりも、

自社の中にある「眠れる資産」を掘り起こすことこそが成長戦略の出発点だということです。

強みとは、特定の事業分野ではなく、

その中で磨かれてきた「技術力」「顧客理解」「人材」「信頼」といった無形の力にあります。

これを新たな文脈に置き換えることで、既存資産は再び価値を生み出します。

たとえば、製造業なら「品質管理の仕組み」が、

サービス業なら「顧客関係の設計力」が、

教育・医療分野なら「安心感を生み出す仕組み」が、

それぞれ他分野で活用できるかもしれません。

市場が変わっても、企業の本質は変わりません。

変化に適応するとは、新しい市場を探すことではなく、自社の強みを再定義することなのです。

あなたの会社にも、まだ活かしきれていない資産が眠っているのではないでしょうか。

変化の時代こそ、「再定義のタイミング」です。

次の「花形事業」を育てるのは、ほかでもない、今あるあなたの資源かもしれません。

理念×行動=自律するチーム: 理念を行動に変える自律するチームの実践体系

事業の形が変わっても、企業の理念は生き続ける。

理念を軸に、強みを再定義し、行動に変えたとき、企業は再び成長の軌道に乗る。

それこそが「理念×行動=自律するチーム」の実践である。

「スーツ需要の減少」は、実はチャンスだった